Rodolfo Walsh y su paso por el Nordeste: el leprosario del Cerrito y San La Muerte

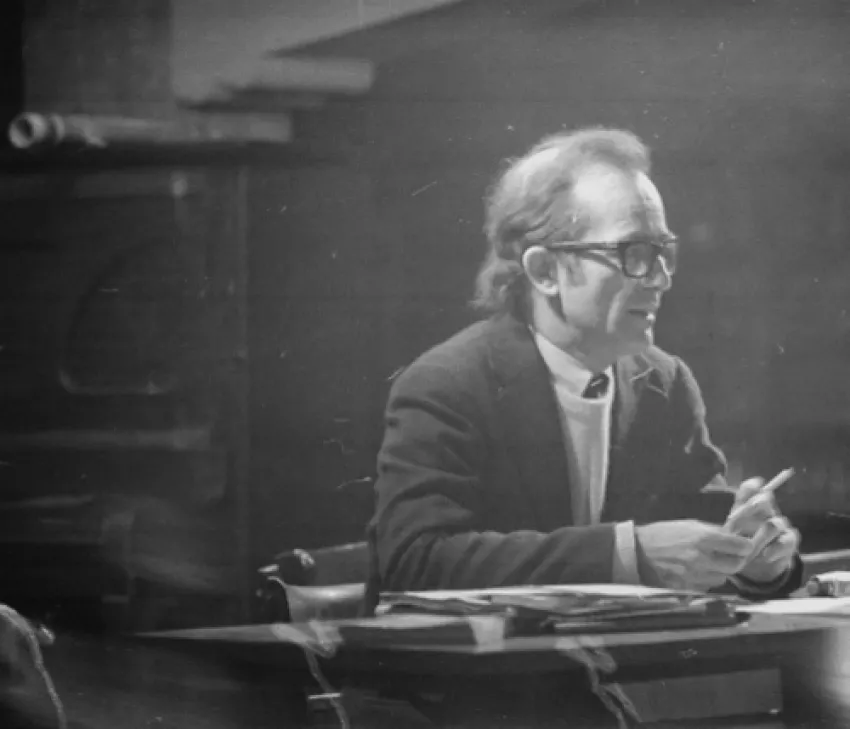

Rodolfo Walsh es uno de los periodistas más reconocidos de la historia del país, por su recorrido, por su inteligencia privilegiada y por su muerte.

Es que Walsh, nacido en 1927, desapareció durante la última dictadura militar, cuando tan solo tenía 50 años, el 25 de marzo del 77. Un día antes había dado a conocer la Carta Abierta a la Junta Militar, donde expuso un análisis de los actos del primer año de gobierno militar. "Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles", es la frase final de aquel trabajo.

Cuando se encontraba repartiendo la carta en buzones de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de tareas hizo una emboscada a Walsh y lo acribillaron a balazos. Aunque afirman que estaba moribundo, su cuerpo nunca fue encontrado.

Pero durante su vida cultivó una gran carrera periodística. Hasta hoy su libro Operación Masacre es de lectura obligatoria en las universidades. Se trata de un gran trabajo de investigación y el género se encuadra en la no ficción. Fue publicado en 1957, nueve años antes de "A sangre fría", el gran libro de Truman Capote al que muchos lo ponen como el primero de la no ficción.

A Walsh también lo caracterizó eso de ir al lugar de los hechos y contar desde su mirada diferentes situaciones que atravesaban. Así llegó al Nordeste para luego publicar grandes materiales.

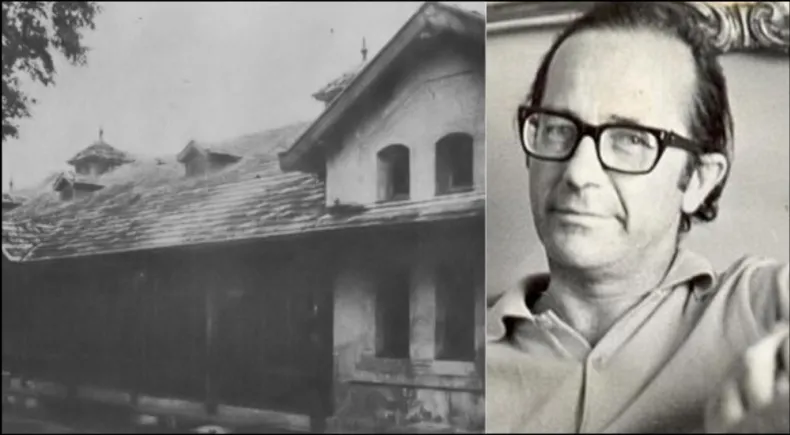

Su paso más recordado es el de 1966, cuando tenía 39 años. Enviado por la revista Panorama junto con el fotógrafo Pablo Alonso, estuvieron una semana en la Isla del Cerrito pasando tiempo en el leprosario que hoy está convertido en ruinas y es una atracción turística.

En junio de ese año vio la luz "La isla de los resucitados", una gran crónica en la que se puede notar como Rodolfo Walsh se internó junto a los enfermos de lepra para darles voz, para humanizarlos. Así inicia la crónica de su visita al Cerrito –podemos notar que se repiten mecanismos de este 2021, como eso de "agua y jabón"-:

A ese hombre no se le podía dar la mano, aunque uno terminara por sentirse su amigo. A esa muchacha no se la podía tocar, aunque su bonita cara de campesina sonriera y sus pechos bajo el vestido floreado fueran una inmemorial tentación. Todas las noches, cuando salíamos de la zona y volvíamos "a casa", Pablo y yo nos lavábamos las manos. Si uno se olvidaba, el otro coreaba el improvisado jingle: "Agua y jabón, agua y jabón", que era la receta exclusiva con que el mítico cabo Cardoso venía defraudando durante veinticinco años al bacilo de Hansen, ácido-alcohol-resistente.

Después nos enjuagábamos simbólicamente por dentro con ginebra y caíamos rendidos, a soñar cada uno sus sueños, sus biblias, sus diálogos con una nueva cara del mundo, hasta que los carayás aullaban a las seis de la mañana como un viento sostenido y voluntario.

Y así termina: "Aparentemente los leprosos (inclusive los leprosos chaqueños), habían invertido un cuarto de siglo y trescientos veinte muertos en despejar la selva y convertirla en un prado, en un pueblo, en una comunidad, para que, en su lugar, un grupo de millonarios hicieran sonar alegremente las fichas de la ruleta.

A mediodía, en la lancha gris, salimos del puerto y de la isla. Bajo el sol aplastante, el Paraná y el Paraguay se juntaban y hervían sin mezclarse ".

En el medio, hay una variedad de testimonios, historia, análisis que convierten al texto en inevitable.

Pero del cruce de caminos entre Walsh y Chaco no nació un solo texto. También hay uno poco conocido, o quizás menos conocido, que es sobre la devoción a San La Muerte.

Walsh se adentró en la devoción de esta región hacia San La Muerte, "el más justo de los santos" para muchos de sus fieles. Así el periodista escribió un texto en el que repasa los diferentes tipos de cultos que tienen los que veneran a este santo pagano.

"En la campaña correntina o el cinturón de villas miseria que rodea a Resistencia, en pueblos de Formosa o ciudades de Paraguay, el Señor de la Muerte –o San La Muerte– es amado, temido, premiado, castigado, invocado para bien o para mal. Algunas de sus devociones no se diferencian de las más apacibles del culto cristiano; otras se aproximan al vudú, y de ellas no se habla o se habla con un temblor en la voz ", escribe Rodolfo Walsh en un texto que fue publicado en un libro que habla íntegramente de San La Muerte.

Y cuenta: "En Resistencia conocimos, por supuesto, a Carlos Maule, un artista pop avant la lettre que, rodeado de cadáveres de máquinas, frustradas heladeras y restos de armas de fuego, construye en su taller mecánico singulares esculturas de bronce y de chatarra. Maule talla en hueso de vaca ("el hueso humano es mal material") un San La Muerte estilizado y sobrio… Las imágenes de Maule son veneradas en más de un oscuro rincón en las rancherías chaqueñas ".

"Las palabras se hacen borrosas en la tinta del papel escrito o tiemblan en la voz de los fieles que a la luz-y-sombra de las velas se arrodillan bajo la mirada sin pupilas de una figurita esquelética, que en los ranchos más humildes del Paraguay y el nordeste argentino preside el destino de sus habitantes, combina sus amores, los guarda de peligros o los hace ganadores en el juego. La gente lo llama el Señor de la Muerte ", describe el periodista.

Y, como bonus, también podemos destacar y recomendar el texto "Carnaval caté", en el que se refiere a la fiesta correntina y hace una comparación con víctima de una inundación del Paraná.

Así fue el paso de uno de los mejores periodistas del país por nuestra región, región que es fuente inagotable de historias, de recuerdos, de tradiciones, tan inagotable la fuente que hasta le dio letra a Rodolfo Walsh.